영화는 2002년 아이티(Haiti)의 작은 도시 캉주의 진료소를 방문한 폴 파머(Paul Farmer)와 함께 시작한다. 파머 박사를 본 한 젊은이가 젓가락 같이 깡마른 두 팔을 휘저으며 반갑게 인사를 건넨다. 몸은 좀 어떠냐고 묻자 그녀는 환하게 웃으며 훨씬 좋아졌다고 대답한다. 그 영상을 보던 오필리아 달(Ophelia Dahl)은 담담하지만 단호한 목소리로, 죽음의 문턱 앞에 있던 그녀가 기적같이 살아날 수 있었던 것은, 그저 존재해온 ‘치료’를 받게 된 것 때문이라고 말한다.

현실성, 효율성, 지속성 등을 기준으로 빈곤국의 보건의료 환경과 치사율을 바라보면 포기할 것이 많아진다. 1978년 세계보건기구와 유니세프가 공동주최한 회의에서 채택된 「알마아타 선언」이 “건강은 기본적 인권이며 사회적 목표”라는 점을 천명했다. 하지만 그 직후 찾아온 세계경제의 붕괴(석유위기 등)로, 세계은행과 같은 거대 국제기구들은 갚지도 못할 막대한 빚더미에 오른 많은 국가들에 대해 ‘기존 대출을 갚을 수 있는 신규 대출을 해주겠다’며 조건을 건다. 이 조건은 국가 자체적 노력이 선행되어야 한다는 것이었는데, 그 노력은 바로 교육과 보건 분야 예산의 축소에 대한 요구이기도 했다. 오필리아 달은 질문한다. “그렇다면 과연 빈곤국은 그들의 도덕적 결핍으로 가난해진 것인가?”

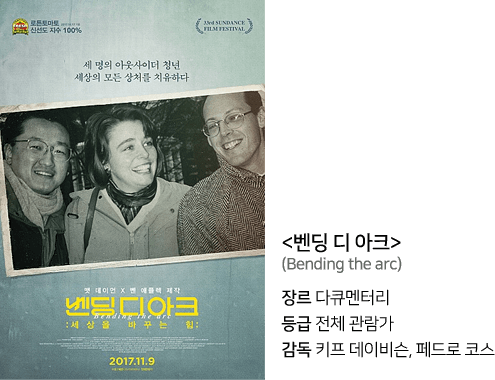

사회정의를 실현하기 위해 의대에 진학했다는 폴과 김용(Jim Yong Kim)은 대화를 나누며 서로 통한다는 것을 바로 느낀다. 수업이 끝나고 오필리아까지 셋은 밤늦도록 종종 도덕적 명확성의 영역은 어디까지인지, 세계 속 개인이 가지는 책임은 무엇인지 등 삶의 근본적인 주제에 대해 토론하며 치열하게 고민했다.

그렇게 쌓아온 세 청춘의 토론은 ‘가난한 나라의 소외된 이들에게도 건강할 권리는 동등하게 주어져야 한다’는 신념으로 자리 잡았다. 파트너스 인 헬스(Partners in Health, PIH)를 창립하고 그들은 아이티, 페루, 르완다 등 가장 빈곤하고 소외된 지역에서 결핵, 다제내성결핵, 에이즈 등에 대한 체계적 치료를 무료로 제공했다.

PIH의 보건의료 제공의 차별성은 바로 ‘동반자 제도’에 있다. 지역은 넓고 인프라는 낙후되어 5~6시간을 걸어 진료소에 찾아오는 수많은 환자들의 완치를 위해선 꾸준한 돌봄이 필수적이었다. 진료소의 물리적 한계를 극복하기 위해 고안된 동반자 제도는, 환자의 마을을 꾸준히 방문하여 상태를 확인하고 약을 주고, 복약지도를 하고, 또 나아가 오랜 병으로 지친 환자의 마음까지 돌봐주는 현지의 지역보건요원을 의미하는데, 이들은 환자의 동반자로서 활동하며 거의 100%에 달하는 완치율이라는 대기록에 크게 기여한다.

빈곤지역에 대한 이들의 진심과 노력은 마침내 2001년에 개최된 UN 특별회의에서 당시 코피 아난 사무총장의 ‘에이즈·결핵·말라리아 퇴치 세계기금’ 탄생 제안으로 결실을 맺게 된다. 여기에 2003년 1월 당시 조지 W.부시 미국 대통령이 발표한 ‘에이즈퇴치를 위한 대통령 비상계획(Pepfar)’이 보태져 이전에는 겨우 1~2백만 달러에 불과하던 에이즈, 결핵, 말라리아 치료기금은 연간 100억 달러로 급속히 팽창하게 된다.

그들의 30여 년의 분투가 오롯이 담겨 있는 이 영화는 모두를 위한 의료는 그저 모두가 같은 ‘인간’이기 때문에 당연하다는 것을 끊임없이 행동으로 보여준다. 영화 제목 ‘벤딩 디 아크(Bending the arc)’라는 표현이 유래된 19세기 신학자이자 인류학자인 테오도르 파커 목사의 정의에 대한 유명한 격언이 이 영화 맨 앞을 장식하는 것도 그래서 이해가 되기 시작한다.

“도덕의 세계는 마치 아주 긴 호(弧, arc)와 같아, 나의 시선은 아주 일부만 볼 수 있을 뿐이다. 경험으로는 그 곡선이 얼마나 휘어져있는지, 완벽한 모양은 어떠한지 알아낼 수 없고, 양심으로 예측할 뿐이다. 하지만 내가 보기에, 그 호(arc)는 정의를 향해 굽어진다(bends)고 확신한다.”

보고서명 | DPRK FAO/WFP JOINT RAPID FOOD SECURITY ASSESSMENT (FAO/WFP 북한의 식량 안보 평가) |

|---|---|

발행기관 | 유엔 식량농업기구(FAO), 세계식량계획(WFP) |

발간일 | 2019년 5월 3일 |

요약 |

|